편집 요약 없음 |

편집 요약 없음 |

||

| 54번째 줄: | 54번째 줄: | ||

1. 무한반복}}} | 1. 무한반복}}} | ||

즉, [[잠자리]], [[모기]], [[하루살이]], [[날도래]], [[강도래]], [[깔따구]], [[각다귀]], [[꽃등에]] 등과 같은 반수서곤충이 1차 기생 대상이고, 사마귀,여치, 육식/잡식성 딱정벌레[* 먼지벌레, 홍단딱정벌레, 멋쟁이딱정벌레, 우리딱정벌레 등.] 등이 최종 목표인 것이다. | 즉, [[잠자리]], [[모기]], [[하루살이]], [[날도래]], [[강도래]], [[깔따구]], [[각다귀]], [[꽃등에]] 등과 같은 반수서곤충이 1차 기생 대상이고, 사마귀,여치, 육식/잡식성 딱정벌레[* 먼지벌레, 홍단딱정벌레, 멋쟁이딱정벌레, 우리딱정벌레 등.] 등이 최종 목표인 것이다. | ||

만약에 연가시가 유충 상태가 아닌 알 상태로 곤충 유충에게 잡아먹히거나, 1차로 기생한 유충이 그대로 죽거나, 설령 나온다고 해도 곤충이 [[새]]와 [[담수어]] 등 척추동물에게 잡아먹히면 말짱 도루묵이 된다. 말 그대로 험한 생활을 하는 셈이다.[* 실제로 기생충은 결코 편히 사는 생물이 아니다. 실제로 대부분의 경우 숙주의 '''몸 속'''으로 들어가야 하는데 숙주의 몸 속은 면역체계, 소화액 등등 위험요소로 가득 차있다. 여기에 숙주를 잘못 고르면 그날로 기생충의 삶은 끝이다.][* 인간이 [[스파르가눔]]에 감염되는 사례도 마찬가지다. 인간은 종숙주가 아니기 때문에 스파르가눔은 인간의 체내에서 단순히 크기만 자랄 뿐이지 성체가 되는 건 불가능하고, 성체가 될 수 없으니 번식도 불가능하며, 결정적으로 인간은 '''최상위 포식자조차 뛰어넘은 지구의 최강종'''이기 때문에 스파르가눔의 종숙주에게 잡아먹힐 일이 없으니 종숙주로 갈아타는 것조차 불가능하다. 즉, 인간이 스파르가눔에 감염되는 건 스파르가눔 입장에서도 가장 끔찍한 최악의 일이다.] | |||

종류에 따라서 2m까지도 자라는 놈들도 있다고 한다. 4cm 정도 되는 사마귀나 여치 뱃속에서 지름 0.7~1mm 정도에 길이가 20cm 정도 되는 연가시가 두어 마리까지 나오는 장면을 보면 도대체 어떻게 뱃속에 저 긴 것이, 부피로 봐도 엄청난 게 다 들어가 있는지 이해하기 어렵다. 실제로 이런 기생충들은 처음에 들어갈 때는 작은 애벌레나 알의 상태이니 별 문제가 안되지만 안에서 점점 자라면서 최종적으로는 어떻게 저런게 몸 안에 있나 싶을 정도의 사이즈가 된다. | |||

연가시에 대한 공포 때문인지 별의별 루머에 시달리고 있는데, 가장 대표적인 것은 숙주의 내장을 잡아먹어 [[좀비]] 상태로 만든 뒤 물가로 가도록 유도해서 자살을 하게 만든다는 이야기다. 물론 이건 반만 맞는 소리다. 실제로 특정 물질을 분비해서 좀비 상태로 만들어서 물가로 유도해서 번식을 유도하는 건 사실이지만, 그렇다고 내장을 먹는 건 아니다. 일단 연가시도 엄연히 기생생물이기에 숙주가 오랫동안 살아있어야 번식에 유리하기 때문이다. 실제로는 연가시가 숙주의 내장에 딱 붙어서 성장을 하다가, 번식 때 숙주를 조종해서 숙주에서 나간 후, 물 속에서 번식을 한 뒤 다시 장구벌레에 먹히고, 세포 내에 숨다가 사마귀에게 잡아 먹히는 과정의 무한반복이다. | |||

뭣보다 연가시는 자기가 급하면 '''그냥 나온다.''' 곤충의 항문이나 생식공으로 빠져나오는데, 때론 옆구리를 찢고 나오기도 한다. 그러나 연가시는 햇빛에 노출되면 얼마 못가 죽게 된다. 근본적으로 수중 생물 구조로 진화한 유선형동물이라서 밖에 나오면 말라 죽는다. 색깔은 검정이나 갈색, 흰색 계통. 전 세계적으로 200여 종류가 있다고 하며, 국내에 서식하는 종류는 연가시(''Gordius aquaticus'')를 포함해 총 6종류.[* 그 6종류는 연가시, 가는줄연가시, 털연가시, 오디흑연가시, 긴털흑연가시, 진주철선충. 전문가조차도 세부적인 관찰을 통해야 종을 구분할 수 있을 정도로 종 구별이 어렵다고.] | |||

산속 계곡 맑은 물가에서는 가끔 떠다니기도 하는데, 이때에는 매우 깨끗하고 은빛을 띤 백색이나 갈색이다.[* 대부분 미성숙 상태이지만 운좋게 숙주 곤충에게서 빠져나와 자유생활을 하는 성체도 있다.] 몸에 눈이고 숨구멍이고 아무것도 없고, 처음부터 끝까지 굵기가 똑같이 매끈하기 때문에 마치 나무의 긴 실뿌리처럼 보인다. 촉감도 미끈한 느낌이 없고 나무 뿌리와 비슷하다.[* [[양파]]를 물 재배할 때 나오는 흰 실뿌리와 비슷하다.]] 잡았을 때의 반응도 느린 편이라 손에 감기거나 꿈틀거려 빠져나가려 하지 않고 천천히 구부러질 뿐이라서 살아있는 생물체라는 느낌이 거의 없다. 때문에 옛날에는 '''말려서 끈 대용으로 쓴 적도 있다고 한다.''' 햇빛에 내놓으면 금방 죽어서 마르고 칼로 자르지 않는 이상 잘 끊어지지 않을 정도로 질겨서 뭔가 묶을 때는 이만큼 좋은 게 없다고 한다. | |||

---- | ---- | ||

[[분류:유선형동물]] | [[분류:유선형동물]] | ||

2024년 1월 15일 (월) 04:07 판

![]() 연가시의 동음이의어에 대한 내용은 연가시 (동음이의) 문서를 참조하십시오.

연가시의 동음이의어에 대한 내용은 연가시 (동음이의) 문서를 참조하십시오.

| 연가시 (사마귀선충[1], 철선충) Horsehair worms, gordian worms | ||

|---|---|---|

| 학명 | Gordius aquaticus (Linnaeus, 1758) | |

| 분류 | ||

| 계 | 동물계Animalia | |

| 문 | 유선형동물문Nematomorpha | |

| 강 | 연가시강Gordioida | |

| 목 | 연가시목Stylommatophora | |

| 과 | 연가시과Gordiidae | |

| 속 | 연가시속Gordius | |

| 종 | 연가시G. aquaticus | |

개요

유선형동물문(Phylum Nematomorpha)에 속한 동물들의 총칭 또는 Gordius aquaticus 종을 이르는 말. 사마귀선충, 철선충, 철사벌레라는 이름으로도 불린다. 흔히 '네마토모프'라고도 부르지만 엄밀히 따지면 잘못된 명칭이다. 쉽게 말하면 사람을 '척삭동물문'이라고 부르는 것과 같다. 일반적으로 실뱀이라는 이름으로도 알려져 있다. 진짜 실뱀과는 다르다. 산천어, 열목어, 버들치, 금강모치, 연준모치, 미유기, 퉁가리, 자가사리, 플라나리아 등과 더불어 대표적인 1급수 지표종이다. 실제로 탐어나 곤충채집을 나가보면 이들과 함께 채집되기도 한다.

특징

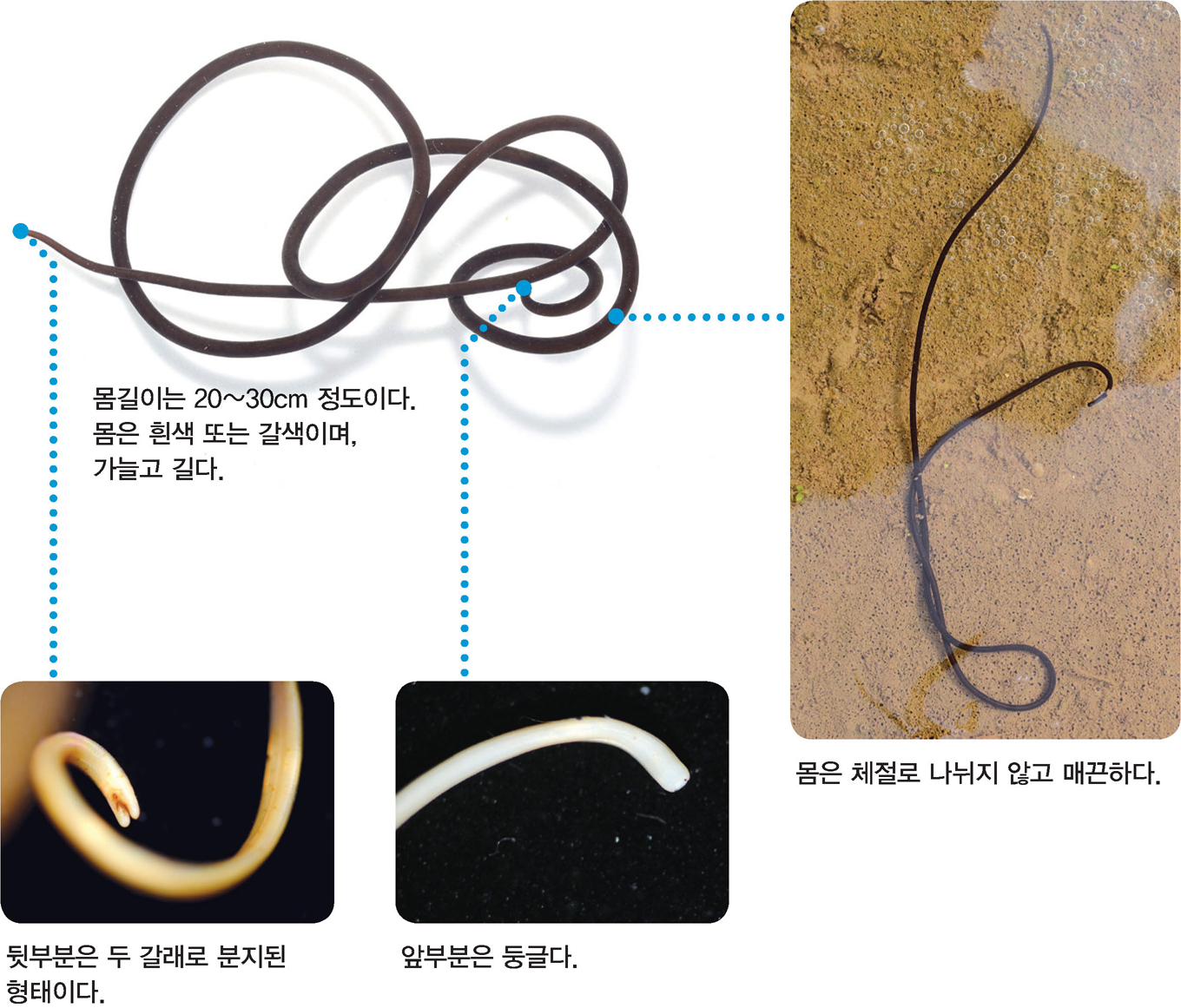

길이는 길면 30cm에서 최대 90cm 정도가 될 때도 있지만 이 정도로 큰 것은 보기 힘들고, 대부분 10~15cm 정도의 크기로 자라서 곤충 뱃속의 양분을 다 가로채면서 내장 기관이나 혈체강 내부에 몸을 배배 꼰 채로 살아간다.

|

| 연가시의 기생 과정 |

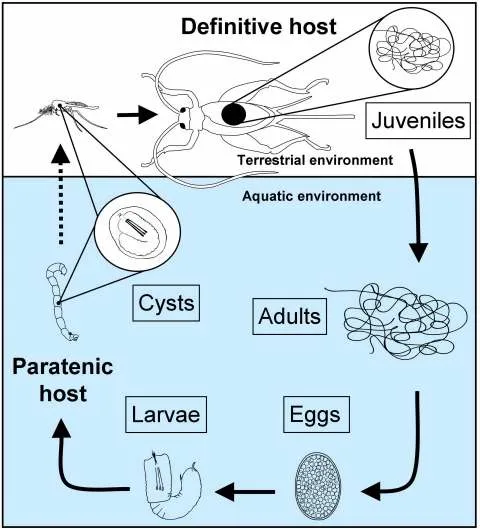

영상의 내용을 간략히 요약하자면 연가시의 생태는 다음과 같다.

#!wiki style="border:1px solid gray;border-radius:5px;background-color:#F2F2F2,#000;padding:12px"{{{}}}

1. 연가시의 짝짓기로 수백만 개에서 최대 2천만 개 정도의 알을 낳는다.

1. 연가시 알이 연가시 유충이 된다.

1. 연가시 유충들이 물가에 사는 장구벌레나 수채 등 곤충 유충들에게 먹히고 포낭으로 성장한다.

1. 곤충 유충의 장세포 내에서 포낭 상태로 지내면서 곤충이 성체로 성장할 때까지 기다린다.

1. 성충이 된 그 곤충들이 사마귀, 여치 같은 육식 곤충들에게 먹힌 뒤 내장에 붙어서 성장한다.

1. 육식 곤충을 조종해 물에 빠지게 하고 연가시가 나온다. [죽어가는 숙주의 몸에서 탈출하는 연가시들] 영상 속의 숙주는 사마귀.

1. 연가시 암수끼리 짝짓기를 한다.

1. 무한반복

즉, 잠자리, 모기, 하루살이, 날도래, 강도래, 깔따구, 각다귀, 꽃등에 등과 같은 반수서곤충이 1차 기생 대상이고, 사마귀,여치, 육식/잡식성 딱정벌레 먼지벌레, 홍단딱정벌레, 멋쟁이딱정벌레, 우리딱정벌레 등. 등이 최종 목표인 것이다.

만약에 연가시가 유충 상태가 아닌 알 상태로 곤충 유충에게 잡아먹히거나, 1차로 기생한 유충이 그대로 죽거나, 설령 나온다고 해도 곤충이 새와 담수어 등 척추동물에게 잡아먹히면 말짱 도루묵이 된다. 말 그대로 험한 생활을 하는 셈이다. 실제로 기생충은 결코 편히 사는 생물이 아니다. 실제로 대부분의 경우 숙주의 몸 속으로 들어가야 하는데 숙주의 몸 속은 면역체계, 소화액 등등 위험요소로 가득 차있다. 여기에 숙주를 잘못 고르면 그날로 기생충의 삶은 끝이다. 인간이 스파르가눔에 감염되는 사례도 마찬가지다. 인간은 종숙주가 아니기 때문에 스파르가눔은 인간의 체내에서 단순히 크기만 자랄 뿐이지 성체가 되는 건 불가능하고, 성체가 될 수 없으니 번식도 불가능하며, 결정적으로 인간은 최상위 포식자조차 뛰어넘은 지구의 최강종이기 때문에 스파르가눔의 종숙주에게 잡아먹힐 일이 없으니 종숙주로 갈아타는 것조차 불가능하다. 즉, 인간이 스파르가눔에 감염되는 건 스파르가눔 입장에서도 가장 끔찍한 최악의 일이다.

종류에 따라서 2m까지도 자라는 놈들도 있다고 한다. 4cm 정도 되는 사마귀나 여치 뱃속에서 지름 0.7~1mm 정도에 길이가 20cm 정도 되는 연가시가 두어 마리까지 나오는 장면을 보면 도대체 어떻게 뱃속에 저 긴 것이, 부피로 봐도 엄청난 게 다 들어가 있는지 이해하기 어렵다. 실제로 이런 기생충들은 처음에 들어갈 때는 작은 애벌레나 알의 상태이니 별 문제가 안되지만 안에서 점점 자라면서 최종적으로는 어떻게 저런게 몸 안에 있나 싶을 정도의 사이즈가 된다.

연가시에 대한 공포 때문인지 별의별 루머에 시달리고 있는데, 가장 대표적인 것은 숙주의 내장을 잡아먹어 좀비 상태로 만든 뒤 물가로 가도록 유도해서 자살을 하게 만든다는 이야기다. 물론 이건 반만 맞는 소리다. 실제로 특정 물질을 분비해서 좀비 상태로 만들어서 물가로 유도해서 번식을 유도하는 건 사실이지만, 그렇다고 내장을 먹는 건 아니다. 일단 연가시도 엄연히 기생생물이기에 숙주가 오랫동안 살아있어야 번식에 유리하기 때문이다. 실제로는 연가시가 숙주의 내장에 딱 붙어서 성장을 하다가, 번식 때 숙주를 조종해서 숙주에서 나간 후, 물 속에서 번식을 한 뒤 다시 장구벌레에 먹히고, 세포 내에 숨다가 사마귀에게 잡아 먹히는 과정의 무한반복이다.

뭣보다 연가시는 자기가 급하면 그냥 나온다. 곤충의 항문이나 생식공으로 빠져나오는데, 때론 옆구리를 찢고 나오기도 한다. 그러나 연가시는 햇빛에 노출되면 얼마 못가 죽게 된다. 근본적으로 수중 생물 구조로 진화한 유선형동물이라서 밖에 나오면 말라 죽는다. 색깔은 검정이나 갈색, 흰색 계통. 전 세계적으로 200여 종류가 있다고 하며, 국내에 서식하는 종류는 연가시(Gordius aquaticus)를 포함해 총 6종류. 그 6종류는 연가시, 가는줄연가시, 털연가시, 오디흑연가시, 긴털흑연가시, 진주철선충. 전문가조차도 세부적인 관찰을 통해야 종을 구분할 수 있을 정도로 종 구별이 어렵다고.

산속 계곡 맑은 물가에서는 가끔 떠다니기도 하는데, 이때에는 매우 깨끗하고 은빛을 띤 백색이나 갈색이다. 대부분 미성숙 상태이지만 운좋게 숙주 곤충에게서 빠져나와 자유생활을 하는 성체도 있다. 몸에 눈이고 숨구멍이고 아무것도 없고, 처음부터 끝까지 굵기가 똑같이 매끈하기 때문에 마치 나무의 긴 실뿌리처럼 보인다. 촉감도 미끈한 느낌이 없고 나무 뿌리와 비슷하다. 양파를 물 재배할 때 나오는 흰 실뿌리와 비슷하다.] 잡았을 때의 반응도 느린 편이라 손에 감기거나 꿈틀거려 빠져나가려 하지 않고 천천히 구부러질 뿐이라서 살아있는 생물체라는 느낌이 거의 없다. 때문에 옛날에는 말려서 끈 대용으로 쓴 적도 있다고 한다. 햇빛에 내놓으면 금방 죽어서 마르고 칼로 자르지 않는 이상 잘 끊어지지 않을 정도로 질겨서 뭔가 묶을 때는 이만큼 좋은 게 없다고 한다.