| 대경국 | |||

|---|---|---|---|

| 大敬國 | |||

| |||

| 국가 | 이나라, 이조국 | ||

| |||

| 수도 | 청성부 | ||

| 정치 | |||

| 정부 형태 | 전제군주제->입헌군주제 | ||

| 입법 | 의정부->대경국 의정원 | ||

| 역사 | |||

| 연력 | |||

| • 개국 석명사 사건 봉은사 사건 임인해화 갑자해화 을축민란 병인해화 남북조시대 개막 구유의 난 남북조 통일, 신조정 출범 기유정변 기축옥사 임진왜란 연환대 이인좌의 난 경자정변, 제1차 경자개혁 정봉개혁 제2차 경자개혁 경술개혁 병진남정 계유개혁 황국제제 | 1392년 1398년 1464년 1482년 1504년 1505년 1506년 1511년 1520년 1533년 1549년 1589년 1592년 1689년~1727년 1728년 1780년 1781년 1840년 1850년 1856년 1873년 1890년 | ||

| 지리 | |||

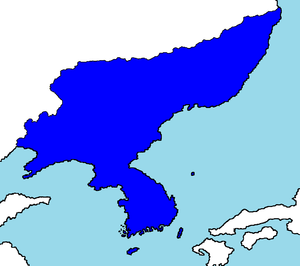

| 1700년 어림 면적 | 1,039,606.3km2 | ||

| 내수면 비율 | 약 2% | ||

| 인구 | |||

| 1800년 어림 | 3915만 2000명 | ||

| 기타 | |||

| 국교 | 유교, 애가, 가톨릭, 개신교, 불교, 등 | ||

| 통화 | 기융전->태평전->유윤전->환 | ||

| 현재 국가 | 대경제국 | ||

개요

국호

역사

국가 개괄

정치

틀:대경국 중앙통치기구틀 대경국 초기에는 재상 중심 통치 체제가 확립되었다가 후기로 가면서 왕권과 신권이 조화를 추구하게 되었다. 대경국의 국정은 '의정부'가 총괄했으며 예하에 '기원국', '정무원', '인무사'를 두어 세부 업무를 보게 한다. 의정부의 수반은 대경국의 정부수반 당시 정부인 조정의 수반이라 부르던 정수(政守)라는 직책은 1605년에 제정되었다.을 겸하는 영의정, 좌의정, 우의정이 있었지만 1735년에 총리대관(總理大官)이 조정의 수장이자 의정부 수반이 되고 정승제가 페지된다. 1755년에 총리대관을 보좌할 좌무대관(左務大官)과 우무대관(右務大官)이 신설되며 삼정승(三政丞)제가 폐지되고 삼대관(三大官)제가 성립되었으며 의정부가 국무원으로 개칭되자 의정부수반 총리대관은 국무원의 '국무대신'으로 개편되고 좌·우무대관들이 폐지되었으며 19세기 중반에 국무원은 국왕 직속기구로 귀속되고 내각이 국정 총괄 기구로 등장하며 내각의 수장은 '총리대신'이 되었다. 최고의결기관(의정부 서사제에 한하여)인 의정부 아래에는 집행기구 겸 행정실무를 담당하는 10좌우가 존재했으나 6조로 개편되었고 호조의 재정 업무가 탁지원으로 대부분 이관되면서 실질적으로 5조의 형태를 띄게 되었다. 국무원이 설치될때도 국무원 예하로 정식적으로 5조로 명칭이 개칭되었다가 10아문으로 개편되었다가 내각이 설치되자 내각각부로 기능에 따라 편입된다. 예로 재정업무를 담당하던 재무아문은 재무부로, 교육업무를 담당하던 학무아문은 교육부로 왕을 견제하는 3사는 원래에는 사헌부, 사간원, 좌인관이었고 세종때 집현전이 비공식 3사 기관으로 있다가 좌인관과 집현전이 세조때 홍문관으로 합쳐지면서 3사가 정립된다. 이후에 왕의 재정 업무를 감찰하고 자문하는 경원국이 홍문관에서 떨어져 사실상 독주 기구가 되었지만(4사) 국무원이 설치되자 국무대신 직속의 '감찰원'으로 통합되어 편입되고 자문 업무의 홍문관은 독립기관인 원로원의 좌녀국으로 편입된다. 국왕 직속기구에는 승정원, 의금부만 존재했지만 태종때 의금부를 사법기관으로 기능을 축소시키고 군사업무를 금군부로 이관시켜 의금부, 금군부, 승정원의 3원 체제가 시작된다. 세종때 3사에 껴있던 집현전이 존재했지만 세조때 금군부가 군사업무를 담당하던 삼군부와 6조의 병조로 찢겨져 합병되고 집현전은 홍문관으로 통합되며 승정원, 의금부만 남았다가 조행개혁 시절 재정업무를 담당하는 탁지원이 국왕 직속기구로 설치되어 2원 1부 체제가 성립되고 이 체제는 19세 초까지 유지된다. 19세기 중기에는 모조리 국무원 예하에 궁내부로 편입되고 의금부만 군사업무가 따로 시위대로 편입되었으며 내각이 설치될때는 내각 예하의 궁내부로 이전되고 시위대도 궁내부 예하 근위대의 정예부대로 편입된다. 역사 업무를 담당하던 춘추관은 19세기 중기에 국무대신 직속기구인 '사록국'으로 편입되고 내각이 설치될때는 내각 각의정무대신의 직속기구인 '사의부'로 편입된다. 최고 교육기관인 성균관은 18세기 말기에 여러 사립대학과 관립대학, 민립대학이 세워지며 최고교육기관이라는 타이틀을 내려놓고 '국립대학'이라는 새로운 타이틀을 걸고 '궁육원'으로 개칭된다. 19세기 중기에 '황립 학술원'으로 개칭되고 황립 학술원이 될 시절에는 내각의 과학기술부 소속기관이 된다.

경제

대경국은 조행개혁(1545년) 이전까지는 쌀본위제를 실시했지만 조행개혁 실시 이후 연은분리법이 전국 은광에 보급되면서 막대한 은이 전국에서 채광되기 시작하자 은본위제로 교체한다. 이후 명나라가 만력제의 황제 파업이라는 희대의 막장짓과 탐라신라와 노토백제의 몰락이 가속화 되면서 대경국이 국제 무역허브로 성장한다. 대경국은 인천과 대련, 남포, 목포, 동래(현재의 부산)에 포르투갈과 네덜란드의 상인들의 무역을 허가했으며 대란통상조약과 경포통상조약을 체결하여 공식적이게 네덜란드, 포르투갈과의 교역을 시작한다. 은본위제는 금광이 본격적으로 개발되며 금의 물량이 급속도로 높아지는 제1제국 19세기 말에 금본위제가 실시되면서 폐지된다. 대경국은 이전 왕조인 고려와 조선이 상공업에 대한 장려 정책을 유지시켰다. 초기 정몽주의 개법파와 정도전의 한당파 양당의 연립정부는 실리적 경제 정책을 실시하였다. 이후 세종 시기에 구국이 대경국에 예속되면서 순지 평원이 대경국의 주요 농업 지대로 성장한다. 혜종 시절 현덕대비의 수렴청정 시기 집권한 개법파는 중농주의 정책을 펴 혜정 평원의 관개수로를 도입해서 훗날 조행개혁과 성종이 혜정 평원 농지 개간에 큰 기반이 되준다. 하지만 중농주의 정책은 개법파가 실각하고 다시 한당파가 집권하는 세조의 치세에 접어들어 폐지되고 다시 중상주의 정책이 도입된다. 그리고 세조는 상업과 수공업 발전에 막대한 재정지원을 하였으며 홍문관 예하에 '경원국'을 설치해 경제 자문책을 전문화 시켰고 특조주제를 실시하여 경제 발전 자금 지원이 많았고 상공업 발전에 초점이 맞춰진 '상공특조주(商工特助州)'에 청경, 명경, 개경, 영경, 성경, 헤경, 동래, 정주, 대련을 설정하고 농지 개간과 농업 발전, 농업 경제 발전에 자금 지원 초점이 맞춰진 '농간특조주(農墾特助州)'에는 군산, 나주, 익산, 전주, 혜경, 정주, 영산'을 설정해 '계획경제'를 연상케 하는 경제 정책을 시행했다. 남북조시대를 거치며 여러 거상들이 출현하며 중소상인들을 압박하자 조광조는 '소상경혜령'을 내려 중소상인들을 보호하였고 실리적 경제 정책을 실시하는 한편 유교적 이상 사회를 구축하려 시도했지만 조광조의 생각과는 달리 그를 지지한 중종의 사망 이후에 즉위한 명종, 먕종이 유교적 이상 사회 보다는 실리정책의 사상적 기반을 제공하던 애가를 수용하면서 유교는 잠시 정계에서 물러나게 된다. 전국적으로 소작농의 비율이 늘어나던 명종 치세에 명재상 김락이 제시한 정전법이 실시되어 '수조권'이 국고수조지에만 적용되도록 하여 국가 재정을 탄탄히 하는 한편 국고수조지로 경작한 대량의 농지를 소작농들에게 분배하여(애전법) 농업생산량을 늘린다. 명종 시절에 모내기법을 보급하고 북부 농경서로 '이원농록', 남부 농경서로 농사직설을 보급했다. 그리고 명종은 조행개혁때 국왕 직속 재정기관인 탁지원의 권한이 강화되고 호조 예하에 광산국으로 하여 국고광업지를 완전 관리케 하며 왕이 직접 재정 업무를 다스릴 수 있게끔 하면서 재정업무의 효율성이 극대화 된다. 또한 명종 시절 외국과의 교류가 많아지면서 각지에 외국과의 무역권을 전담하는 전권대사를 파견하여 교역의 효율성을 높이는 한편 지방의 무역권을 관장하는 전권대사를 감시하는 업무를 향시사에 맡긴다. 명종은 이외에도 재정 제도 개혁, 지방 상향소 권한 강화, 항만도시 무역관 설치, 외수사 설치, 경원국 및 농책원 자문기관 승격, 매매경장록제 시행으로 대경국의 기본 경제 질서를 확립하며 이 제도들은 대부분이 다 갈아엎어진 제1차 경자개혁까지 유지된다. 명종 시절 경제적 질서 및 제도가 확립되자 성종은 본격적으로 은본위제를 장려하였으며 '왕영상단'이라는 국립 상단들을 설치해서 제1차 경자개혁 까지 왕실 물품 납품 업무를 맡겼고 은의 물류망을 관리하는 '관은국'이 설치되어 대경국의 경제적 질서 및 제도가 완성된다.

교통

세종 시절과 문종, 혜종, 세조에 항만이 있는 해안 도시들의 항만 시설들과 각지의 수로망과 도로망을 재정비·증축하면서 전국적으로 물류망이 통합되어 그 유명한 10로 285도 68노청이 정립되었다. 고려 시절에는 조선, 구국, 고려의 교통망이 엇박자였기에 이 시기에 나뉘었던 물류망이 정리된다. 대경국의 대표적인 항구도시로는 대련, 남포, 인천, 군산, 목포, 동래(부산), 강릉, 혜경이 존재했다.

사회

문화

교육

과거제

군사

행정 구역

신분제

대경국 초기에는 양천제에 입각한 천민-상민-중인-양반의 4신분제가 자리잡았다. 경국대전이 반포되자 반중상천제가 법제화되었지만 전란을 겪은 이후에 국가재정을 확보하기 위하여 당시 무역을 통해 벌어들인 막대한 국고가 죄다 국토 재건에 들어가면서 어느정도 국토가 재건됐지만 자금이 펑크가 나버리자 짜피 향후 국가 운영을 위해서라도 자금의 필요성이 절실했다. 공명첩과 납속책을 실시하여 신분 상승을 대가로 자금을 확보하기 시작했으며 양민 대다수가 상공업과 농업 때문에 공역과 부역이 힘들자 공노비들을 해방시켜 노동력으로 쓰기 시작했으며 사노비들이 공역에 투입될 수 있도록 법이 바뀌고 그 대가로 사노비들도 임금을 받게 됐는데 이때 돈을 많이 벌은 부노(富奴)층들이 등장하기 시작한다. 이 시절에 중앙의 붕당정치로 인해 양반들이 몰락하고 그 자리를 중인과 다시금 급격한 대발전을 시작한 상공업의 상인 및 수공업자들과 농업을 기반으로 성장한 농상들이 새로운 지배층으로 등장하였으며 제1차 경자개혁으로 공노비들이 모두 해방되고 제2차 경자개혁으로 노비제도가 폐지되고 사노비들의 해방령이 내려지면서 양민들이 늘어난다. 대경국 말기인 19세기 말에 양반 대다수가 몰락하고 양민과 중인 계층이 그 공백을 매꾸게 되었으며 철종이 극소수 생존한 측근 양반들을 귀족으로 서임하면서 양반층은 귀족으로 탈피하고 양민과 중인 계층이 통합돼 평민이 된다.