이름이 같은 다른 문서에 대한 내용은 프랑스 혁명 (동음이의) 문서를 참고하십시오.

| 실제 사건과 사고를 다루는 문서입니다. |

| 프랑스 혁명 La Révolution française | French Revolution |

|---|

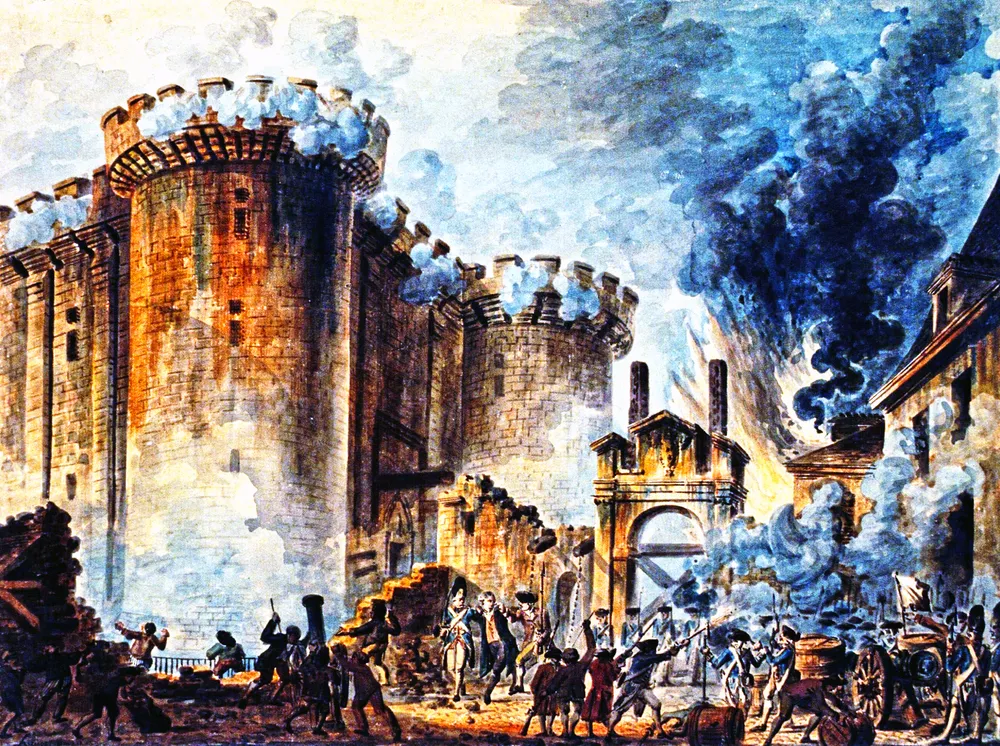

| 《바스티유 습격(La prise de la Bastille)》 장피에르 루이 로랑 위엘, 1789, 종이에 수채. |

개요

1789년 프랑스 왕국에서 발발하여 테르미도르 반동 전까지 지속되었던 혁명의 상징이 된 일련의 봉기이다.[1] 프랑스에서 일어났던 다른 혁명들과 구분하기 위하여 특별히 프랑스 대혁명이라고 부르기도 한다.

17~18세기에 걸쳐 일어난 여러 시민 혁명 중 가장 유명하며, 인류 역사를 통틀어서도 전환점이 된 대사건으로 분류된다.[2] 내부적으로는 잇따라 즉위하는 무능한 왕들과 사치와 권력 유지에 급급한 귀족들과 구체제의 모순을 제거했고 외부적으로도 나폴레옹 전쟁의 여파로 프랑스 혁명의 영향력이 주위 국가들에게 크게 미치게 되면서 19세기 이후 각국의 시민 혁명의 촉발제로 작용하였다.

사실 프랑스에서 일어난 굵직한 혁명 하면 한두 가지가 아니다. 대표적으로 외젠 들라크루아의 그림으로 유명한 1830년 7월 혁명, 레 미제라블의 배경으로 유명한 1832년의 6월 혁명, 1848년 2월 혁명도 있으며 프로이센-프랑스 전쟁 직후 파리 코뮌이 세워지기도 했고, 넓게 보면 나치 독일 치하 레지스탕스의 활동과 1968년 68운동 같은 다른 혁명들이 수두룩하다. 그렇지만 아무런 수식어를 붙이지 않고 '프랑스 혁명(French Revolution)'이라 칭한다면 대부분은 1789년의 혁명을 가리킨다. 따라서 본 문서는 1789년 삼부회 사건부터 나폴레옹 보나파르트의 집권까지 계속된 혁명을 다룬다.

루이 16세의 처형을 보고 유럽국가들은 봉건제 유지에 위협이 되는 프랑스 혁명에 대해, 또는 국가 내부의 혁명으로 인한 국력이 약해진 상태에서 영토를 뺏기위해 프랑스 혁명 전쟁을 일으켰다. 프랑스 혁명의 사상이 전파될까 두려워한 오스트리아의 합스부르크 황가와 프로이센의 호엔촐레른 왕조 등 지배계급 인사들은 자국의 혁명 지지파를 박해하며 왕권을 더욱 더 강화했다

내용

혁명 전야

이론적 배경

| Liberté, Égalité, Fraternité Liberty, Equality, Fraternity |

| 자유, 평등, 우애[3] |

혁명의 이념적 기초는 장 자크 루소, 볼테르, 몽테스키외, 드니 디드로를 포함한 계몽주의자들과 백과전서파로부터 시작되었다. 특히 프랑스 혁명의 뿌리를 만든 사람은 루소로서, 루소의 사회계약설과 인민주권론은 왕권신수설을 주장하던 프랑스의 전제왕권에 반대하는 사람들의 이론적 배경이 되었다고 할 수 있다.

이 가운데 사회계약설은 홉스가 리바이어던에서 처음으로 주장한 이론으로, "왕이란 존재는 하느님께서 정해주신 직업이 아니며, 한 사회와 국가가 안정적으로 운영되고 번영하기 위해 백성님들께서 계약하듯이 옹립해 준 자리다."라는 왕권민수설을 주장했다. 이는 왕권신수설과 정면으로 배치되는 이론이다.

또한 미국 독립 전쟁에 프랑스의 군사적 지원이 들어갔는데, 이 때 파견된 프랑스 군인들이 미국의 자유정신과 해방정신을 배워 와서 혁명에 기여했다는 설도 있다.

경제적 위기와 수탈

부르주아의 부상

세력

푀양파: 입헌군주

- 입헌군주파

- 주요인물

- 라파예트 후작 질베르 뒤모티에

- 아드리앵 뒤포르

- 앙투안 바르나브

- 알렉상드르 드 라메트

평원파: 온건 공화 ~ 급진 공화

- 지롱드파와 몽테뉴파의 중재역, 상황에 따라 성향 다름

- 주요인물

지롱드파: 온건 공화

- 온건 공화파 계열의 여러 파벌의 집합체이며, 자주연방주의자

- 주요 지도자들

- 피에르 베르니오

- 자크 피에르 브리소

- '지롱드파의 여왕'이라는 별명을 가진 마담 롤랑

- 니콜라 드 콩도르세

- 제롬 페티옹

몽테뉴파(산악파, 자코뱅): 급진 공화

- 과격파, 급진공화파, 사회주의

- 주요인물

- 장폴 마라: 암살당함

- 자크 르네 에베르: 급진 좌파

- 조르주 당통: 우파, 관용파

- 막시밀리앙 드 로베스피에르: 중도파, 부르주아 중심의 정치적 개혁에 그치지 않고 평등주의적 경제정책을 추구하는 좌파

- 루이 앙투안 드 생쥐스트: 죽음의 대천사란 별명을 가지고 있으며, 방어적 민주주의의 시초로 꼽힌다.

테르미도르파: 부르주아

도시 민중 세력

진행

자세한 내용은 프랑스 혁명/진행 과정 문서를 참고하십시오.

이후

각주

- ↑ 나폴레옹 보나파르트가 일으킨 브뤼메르 18일의 쿠데타를 종점으로 잡는 경우도 있으나 총재정부 시기는 중도적인 노선을 앞세웠기 때문에 역사학계에서는 테르미도르 반동이 실질적으로 프랑스 혁명이 끝난 시기라고 보는 것이 통설이다.

- ↑ 세계사를 주제로 한, 수능을 비롯한 어떤 시험에서든 17세기~18세기 유럽을 다룬 문제는 웬만하면 출제된다. 마치 한국사 관련 시험에서 대동법이 웬만하면 출제되는 수준으로 출제된다고 할 수 있다.

- ↑ 흔히 박애로 알려져 있으나 이는 근대 일본의 학자들이 개념어를 번역하는 과정에서 발생한 오역이다.