![]() 가상국가 대한제국이 아닌 타 가상국가는 대한제국을 참고하십시오.

가상국가 대한제국이 아닌 타 가상국가는 대한제국을 참고하십시오.

대한제국 운영위원회 보호 문서 |

|---|

| 대한제국 운영위원회 관계자를 제외하면 일체의 본 문서 편집/반달등의 행위를 금합니다. |

관련 문서

| |||||

[ 역사 ] [ 지리 ] [ 경제 ] [ 정치 ] [ 사회 ] [ 외교 ]

| |||||

|

| |||||

| 대한제국 大韓帝國 | Empire of Korea | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

| ||||||||

| 국기 | 황실문장[1] | ||||||||

| 光明天地 광명천지 | |||||||||

| 상징물 | |||||||||

| |||||||||

| 역사 | |||||||||

| • 조선 건국 1392년 • 칭제건원 1897년 10월 12일 | |||||||||

| 지리 | |||||||||

[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||

| 인문환경 | |||||||||

[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||

| 정치 | |||||||||

[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||

| 경제 | |||||||||

[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||

| 단위 | |||||||||

[ 펼치기 · 접기 ]

| |||||||||

| 외교 | |||||||||

[ 펼치기 · 접기 ]

| |||||||||

| ccTLD | |||||||||

| .kr | |||||||||

| 국가 코드 | |||||||||

| 410, KOR, KR | |||||||||

| 국제 전화 코드 | |||||||||

| +82 | |||||||||

| 대한제국의 야경 |

|---|

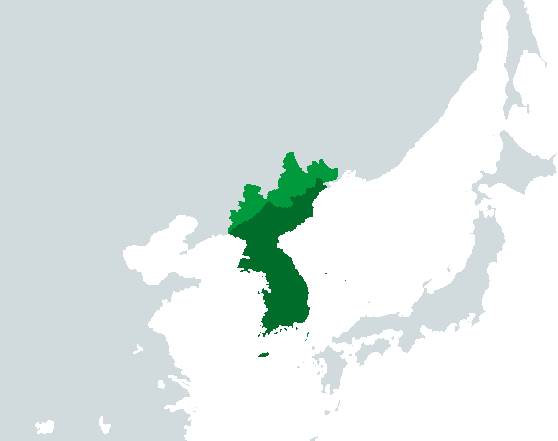

| 위치 | |||

| ■ 실효 지배 | ■ 영유권 주장 | |||

| 90年代 漢城 |

개요

대한제국(大韓帝國)은 1897년(광무 원년) 10월 12일 조선이 제국을 선포하여 세워진 군주 국가이다.

대조선국의 대군주인 고종이 건양 2년(1897년) 칭제건원하여 황제를 선포하고 국호를 대조선국에서 대한제국으로 변경하였다. 미국을 비롯한 수교국들의 공식 승인을 받았으며 이전 조선국의 영문 국호이던 Korea에서 따 와 국제적으로 Empire of Korea로 불렸다. 과거 고려왕조가 역성혁명으로 무너져 조선왕조가 개국했던 것과 달리 대한제국의 국체는 조선에서 그대로 이어졌다.

1895년(고종 32년) 명성황후가 살해된 을미사변 이후 고종은 일본과 친일내각이 장악한 경복궁을 탈출하여 러시아 공사관으로 망명했고 이후 친러내각을 수립한 뒤 경운궁으로 환궁하여 황제에 오르고 대한제국을 건국하였다. 동시에 광무개혁을 통하여 근대화를 추진하였다.

그러나 러일전쟁을 일으킨 일본 제국으로부터 지속적인 방해를 받았고, 러일전쟁이 일본의 승리로 돌아가자 이후 외교권과 경찰권을 차례로 강탈당했다. 이를 시작으로 군대해산을 거쳐 대한제국의 주권은 침해되기 시작됐다. 일본은 1904년 7월 20일에 군사경찰훈령(軍事警察訓令)을 만들어 치안권(治安權)을 빼앗은 데 이어 1904년 8월 22일에는 한일외국인고문용빙(韓日外國人顧問傭聘)에 관한 협정서로 재정권을 빼앗았고, 1905년 11월 17일에는 《을사늑약》(乙巳勒約)을 체결하여 외교권을 강탈하였다. 1910년 8월 22일에 《한일병합조약》이 강제체결되고, 1910년 8월 29일에 공포됨으로써 대한제국은 경술국치로 멸망하였다.

이후, 1945년 8월 15일, 일본제국(日本帝國)이 미합중국에게 무조건 항복을 선언하면서, 대한제국에 있던 황가(皇家)가 청년들을 이끌고, 총독부(現 중앙청)에 진입, 대한제국 임시정부를 수립했다. 정부는 1948년 8월 15일 재수립되었다.

| 8월 15일 오늘에 거행하는 이 식은 우리의 해방을 기념하는 동시에 우리 제국이 새로 탄생한 것을 겸하여 경축하는 것입니다. 이날 동양의 한 고대국인 대한제국 정부가 회복되어서 40여년을 두고 바라며 꿈꾸며 희생적으로 투쟁해 온 결과가 이에 나타나는 것입니다. |

상징

국호

| 上曰: 我邦乃三韓之地, 而國初受命, 統合爲一。 今定有天下之號曰‘大韓’, 未爲不可。 且每嘗見各國文字, 不曰‘朝鮮’, 而曰韓者, 抑有符驗於前, 而有竢於今日, 無待聲明於天下, 而天下皆知大韓之號矣。

상이 이르기를 우리나라는 곧 삼한(三韓)의 땅인데, 국초(國初)에 천명을 받고 한 나라로 통합되었다. 지금 국호를 ‘대한(大韓)’이라고 정한다고 해서 안 될 것이 없다. 또한 매번 각 나라의 문자를 보면 조선이라고 하지 않고 한(韓)이라 하였다. 이는 아마 미리 징표를 보이고 오늘이 있기를 기다린 것이니, 세상에 공표하지 않아도 세상이 모두 다 ‘대한’이라는 칭호를 알고 있을 것이다. |

| - 고종실록 고종 34년(광무 원년, 1897년) 양력 10월 11일 3번째 기사: 시임 대신과 원임 대신 이하의 관리들을 인견하시었다. |

| 상이 이르기를 "국호가 이미 정해졌으니, 원구단에 행할 고유제의 제문과 반조문에 모두 대한으로 쓰도록 하라." |

| - 《고종실록》, 1897년 10월 11일 |

정식 국호는 '대한제국(大韓帝國)' 또는 '대한국(大韓國)'으로, 대한은 삼한을 일컫는 다른 말이다. 기원전 9세기 주나라 선왕의 명을 받아 추와 맥을 복속해 북국을 다스렸다는 한(韓)후가 있고, 기원전 4세기 고조선의 군주가 한(韓) 씨라는 기록이 있으며 이후 준왕이 위만에게 왕위를 뺏긴 후 건마국의 군주가 될 때 한왕(韓王)을 자처하는 등 고조선의 군주를 뜻하는 말로 쓰인 한(韓)이 유래가 되었다. 이후 한반도 중남부의 마한, 진한, 변한은 삼한으로 불렸다. 마진변한이 사라진 지 이미 수백년이 지난 삼국시대 후반부 당시에는 의미가 변형, 확장되어 고구려, 백제, 신라 셋을 삼한이라고 불렀고, 이것을 통일신라와 고려가 통일할 때 스스로 삼한일통이라 했기 때문에 '한'은 한민족의 영역 전체를 의미하는 별칭으로도 쓰이고 있었다. 삼한이 원래 삼국시대 초반 한반도 중남부에 있던 여러 나라들을 의미했다는 것은 조선 후기 실학자들의 고증에 의해 밝혀졌지만, 관용적 용법은 계속 이어져 대한제국을 선포한 이 때까지 삼한이란 단어는 삼국=삼한일통=한국이란 의미였다. 고종은 이 한(韓)을 정식 국호로 정한 것이다.

별칭은 '대한국'이다. '대한국 국제'에서 보이듯이 혼용되었다. 약칭으로는 '대한'과 '한국'이 사용되었는데, 현대의 대한민국과 약칭이 같다. 나라 이름은 '대한'이고, '제국'과 '민국'은 각각 황제국과 공화국이라는 정체를 나타내는 말이기 때문이다. 정체가 달라졌을 뿐, 국호는 같은 이름을 쓰기 때문에, 구분을 위해서 대한제국을 구한(舊韓)이나 구한국(舊韓國)이라 하기도 하며, 흔히 쓰이는 구한말(舊韓末)이라는 말도 여기서 유래되었다. 반대로 대한제국을 기준으로 보아 대한민국을 신한국(新韓國)이라 하기도 한다. 독립군가의 첫 소절에 등장하는 '신대한국' 역시 대한제국을 구한국으로 두고 대한민국을 신한국으로 보는 시각을 담고 있다.

영어명인 Empire of Dai Han은 대한제국 정부가 초기 내세웠던 명칭이었고 외국 공사관에 요청했지만 이미 Korea가 한국을 뜻하는 말이 된지 수백년이 지난터라 바뀌지 않았다. 결국 Korea(프랑스어 Corée/러시아어 Корея)를 수용하여 공식 명칭으로 사용하였다. 이러한 명칭은 당시 발행한 여권이나 우표에도 반영되어 있다.

국기

| 대한제국 국기 大韓帝國 國旗 National Flag of Korea | |||||

| 지위 | 공식 국기 | ||||

| 채택 | 1883년 3월 6일(음력 1월 27일) | ||||

| 근거 법령 | 「대한제국 국기에 관한 규정」 | ||||

태극기는 대한제국의 국기다. 흰색 배경 중앙에 파란색과 빨간색의 태극을, 네 귀퉁이에는 팔괘 중 상하가 대칭되는 사괘인 건(乾, ☰), 곤(坤, ☷), 감(坎, ☵), 리(離, ☲)를 그렸다. 이는 음양화합을 상징한다.

1882년(고종 19년) 조미수호통상조약에서 최초로 사용되었으며, 1883년 3월 6일(음력 1월 27일) 조선의 정식 국기로 제안되어 고종에 의해 공포되었다.

국장

| 대한제국 국장 大韓帝國 國章 National Emblem of Korea | |||||

| 지위 | 공식 국장 및 황실 문장 | ||||

| 채택 | 1897년 | ||||

| 근거 법령 | 총리령령 제23399호 「제국문장 규정」 | ||||

대한제국의 국장. 또한 조선 왕실, 대한제국 황실의 가문인 전주 이씨를 상징하는 문양으로, 이화을 도안화한 문장이다. 자두의 순우리말인 '오얏'을 써서 '오얏꽃 문장'이라고 부르기도 한다.

대한제국 헌법

자세한 내용은 대한제국 헌법을 참고하십시오.

국새

| 국새 황제지보 國璽 皇帝之寶 | |||||

| 지위 | 황제 명의의 옥새 | ||||

| 채택 | 1897년 | ||||

대한제국에서 외교문서에서 사용되고 있는 대한국새 다음가는 권위를 가진, 황제 명의의 옥새다. 황제가 직접 관료를 임명할 때 내려주는 임명장과, 훈장서훈 사유를 적은 훈기(勳記)에 찍는 인장이다.

외교

군대

황사

정치

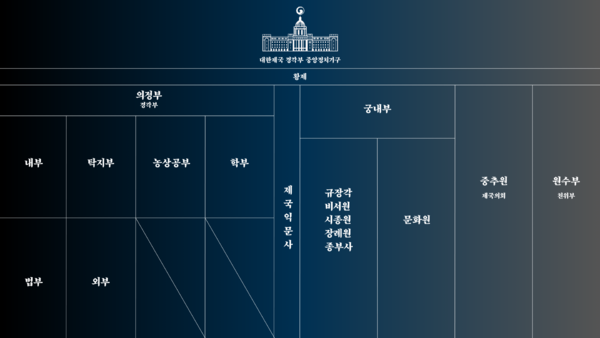

내각

자세한 내용은 내각 문서 참고

내각조직도

민의원

|

대한제국 민의원 원내 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

자세한 내용은 민의원 문서 참고

참의원

|

대한제국 참의원 원내 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

자세한 내용은 참의원 문서 참고

경제

자세한 내용은 대한제국 경제 문서 참고

한국의 과열경제성장에 관한 내용은 단군 이래 최고 호황 문서에서

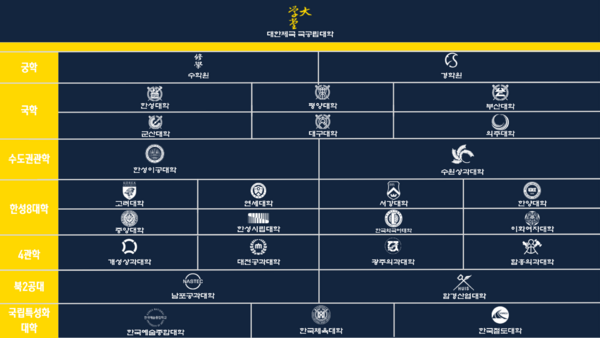

교육

공교육을 전국에 실시하고 있으나, 대다수 학교들의 형편이 좋지 않다. 단, 교육적 수준과 질은 상향 되어있다. 오히려 과열된 교육열로 인한 사교육이 팽배하다. 이승만 내각때 사교육을 금지조치하기도 하였다.

1960년대 한성에서는 명문 중학교 진학을 위해서 사교육이 극성이었다. 고등학교 교사들의 고액 불법 과외가 사회 문제가 되자, 1969년 이범석 내각에서 중학교 평준화 정책을 실시하여 중학교 입시 전쟁이 막을 내렸다. 하지만 대신 명문 고교에 입학하기 위한 입시 전쟁이 더욱 치열해졌다.

한성 도심을 중심으로 중고교생들을 대상으로 하는 입시 학원들이 크게 성행하고 있다. 하지만 한성 종로, 광화문 주변의 몇몇 명문 학교 학생들에 국한된 현상에 가까웠고, 서울 4대문 밖을 벗어나면 입시 학원이 흔하지 않다. 지방에서는 아예 학원의 존재 자체를 모르는 경우가 많다. 종로, 광화문에 있던 몇몇 명문 학교 학생들을 제외하면 현역 중,고등학생이 방과 후에 학원을 다니는 경우는 흔하지 않는다. 또 영어, 수학 등 중요한데 뒤떨어지는 한두 과목 공부를 보충하려고 방과후 가는 경우는 종종 있지만, 수강료가 비쌌고 시험 문제가 교과서 외에서 출제되지도, 선행 학습을 전제로 출제되는 일도 없었기 때문에 흔하지는 않는다. 또 많은 시간을 보내지도 않는다.

하지만 70년대에 이범석 내각이 무너지고, 박정희 내각이 들어오며 다시금 사교육 전쟁이 시작됐다. 한성 중심에만 국한됐던 사교육 열풍은, 한성을 비롯해서, 대도시를 중심으로 빠르게 퍼져나갔고, 이후 전국에서 사실상 학당(學堂)들이 우후죽순 생기기 시작했다. 또한 이 시기를 사교육대시기라고 부르는데, 학당(학원)을 안다니는 아이들은 "가난하다"라는 소리를 들을 정도로, 학당을 다니지 않는 아이들이 대다수가 되었고, 심지어 80년대 전두환 내각에서 제 2차 사교육 금지 조치를 내렸음에도 불구하고, 가정에 몰래 과외선생을 부르거나, 심지어는 달리는 자동차(..) 안에서 과외를 보는 지경에 까지 이르자, 전두환 내각이 사교육 금지조치를 해제하기도 하였다.

신민교육헌장

자세한 내용은 신민교육헌장을 참고하십시오.

사회

자세한 내용은 대한제국/사회를 참고하십시오

엄숙한 사회 분위기

1948년부터 이어진 독재정권과 파시스트 정부를 거치고 있어, 사회 분위기가 상당히 보수적이다. 거리에서의 공연들도 금지되어 있으며, 6시마다 제국기하강식이 존재한다.

또한 권위주의적이라, 총리나 이런 관료제적 성향이 만반히 있다. 또한 국가에서 엘리트주의를 지향하고 있다. 주로 사회,회사는 높은 충성심 관리자-피관리자 관 관계를 중요시 하고 있으며, 또한 관료제가 만연하지만, 대체로 학력(능력) 중심으로 보고 있다.

보수적 사회

자세한 내용은 대한제국/사회 참고

격양된 군주 지지

군주 지지도 대체로 매우 높다. 1949년즈음, 광복 직후에는 공화파들이 많았었지만, 이때에도 황제를 모욕하는 자들이 길거리에서 사람들에게 달걀이나 오물을 맞기도 하였고, 1960년대에 들어서는 함부로 언행을 하지 않는 사회구조로 바뀌었다. 1960년대 이후에 반군주자들에 대해선 정신병자(..)로 보기도 했고, 완전히 무시,멸시하는 경향까지 보이고 있다.사실 반군주자들은, 반한국적 집단 이라고 불려, 대중들에게 지지받지 못하고 있다.